さー細かいお話し部分

ちょっと長文になってしまいました汗

なにか参考になれば幸いです

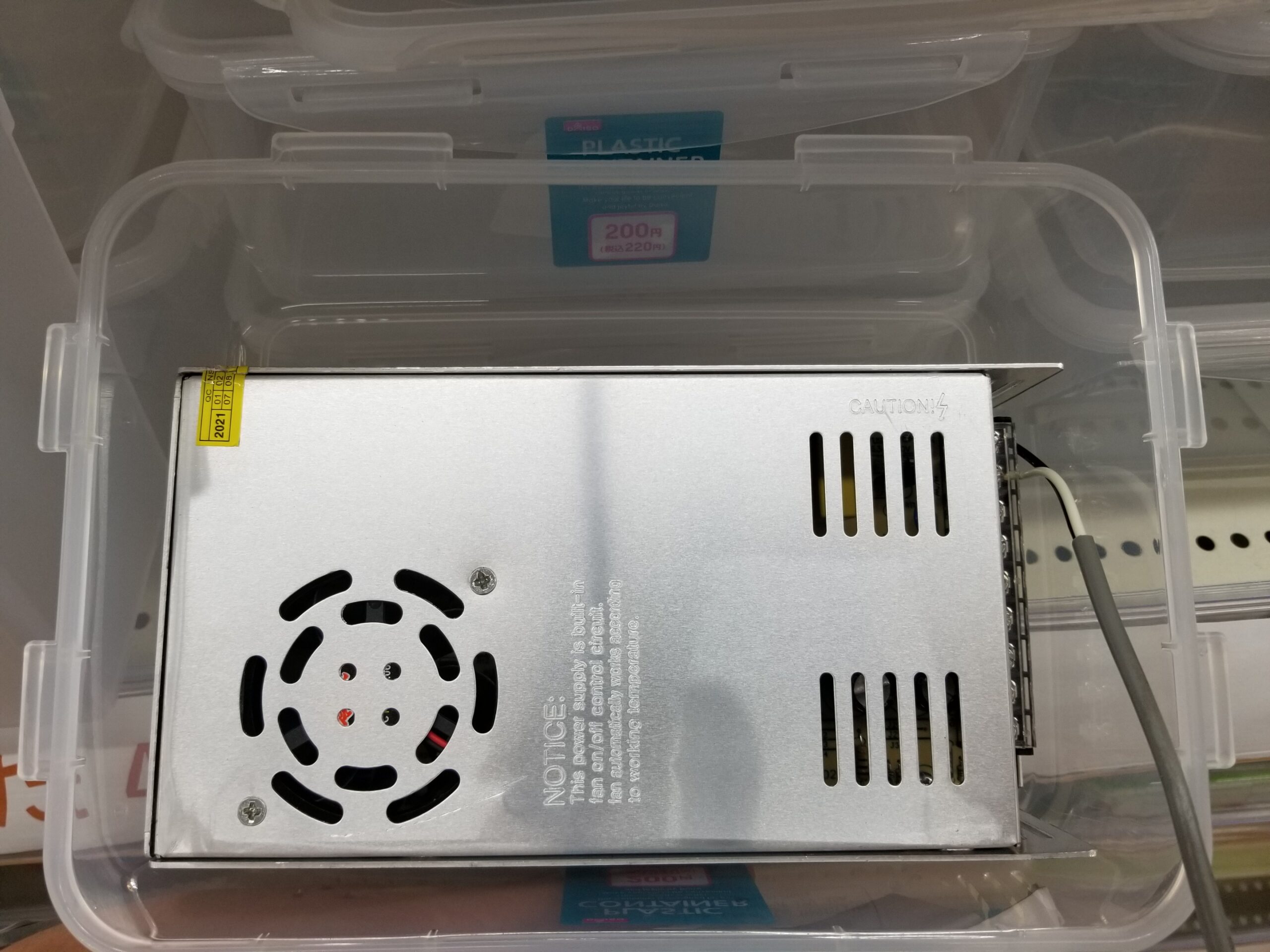

センサー付き防水コンセントとコンバーターの設置

まず、LEDテープライトは電圧がDC12Vで動くので

家庭用コンセントAC100Vで使えるように

AC/DCコンバーターと呼ばれる「変換器」が必要です

要はコンセントにそのままさしても使えません

というか、そもそもコンセントもないのでさせません(笑)

また、先の記事でも電流量が大事と言っていたのも

このコンバーターにも容量の違いで種類がたくさん

値段もまちまちなので

しっかり計算するのと同時に

適切なコンバーターを選ぶ必要があります © いらすとや

© いらすとや

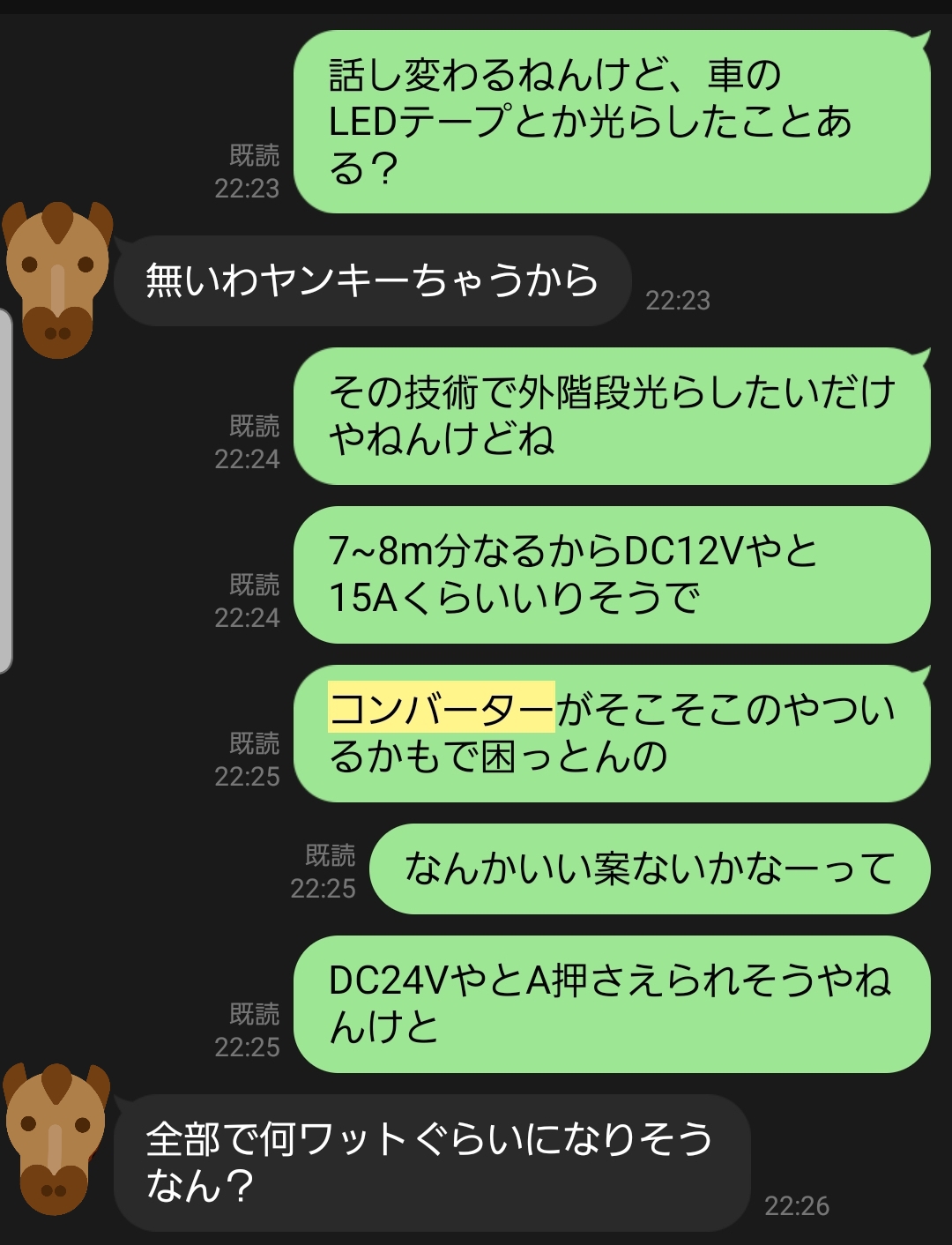

先に計算していた電流量は合計で

2.72A(Aライン)+ 4.36A(Bライン)= 7.08A

さらに電気は不安定なものなので少しバッファをもたせる(マージンをとる)必要があります

調べた限りでは必要な電流量の1.5倍ほどの許容量があれば

よほど問題はなさそうとわかりました

そのため、最低でも約10A流せる製品以上のコンバーターが必要

と、つらつら書きましたが

再び登場、アドバイザーであるわが父に相談したところ

なんとなんと、タダでもらえました(笑)

調べてた限り10,000円とか越えてたんですが3~4,000円で買えるという

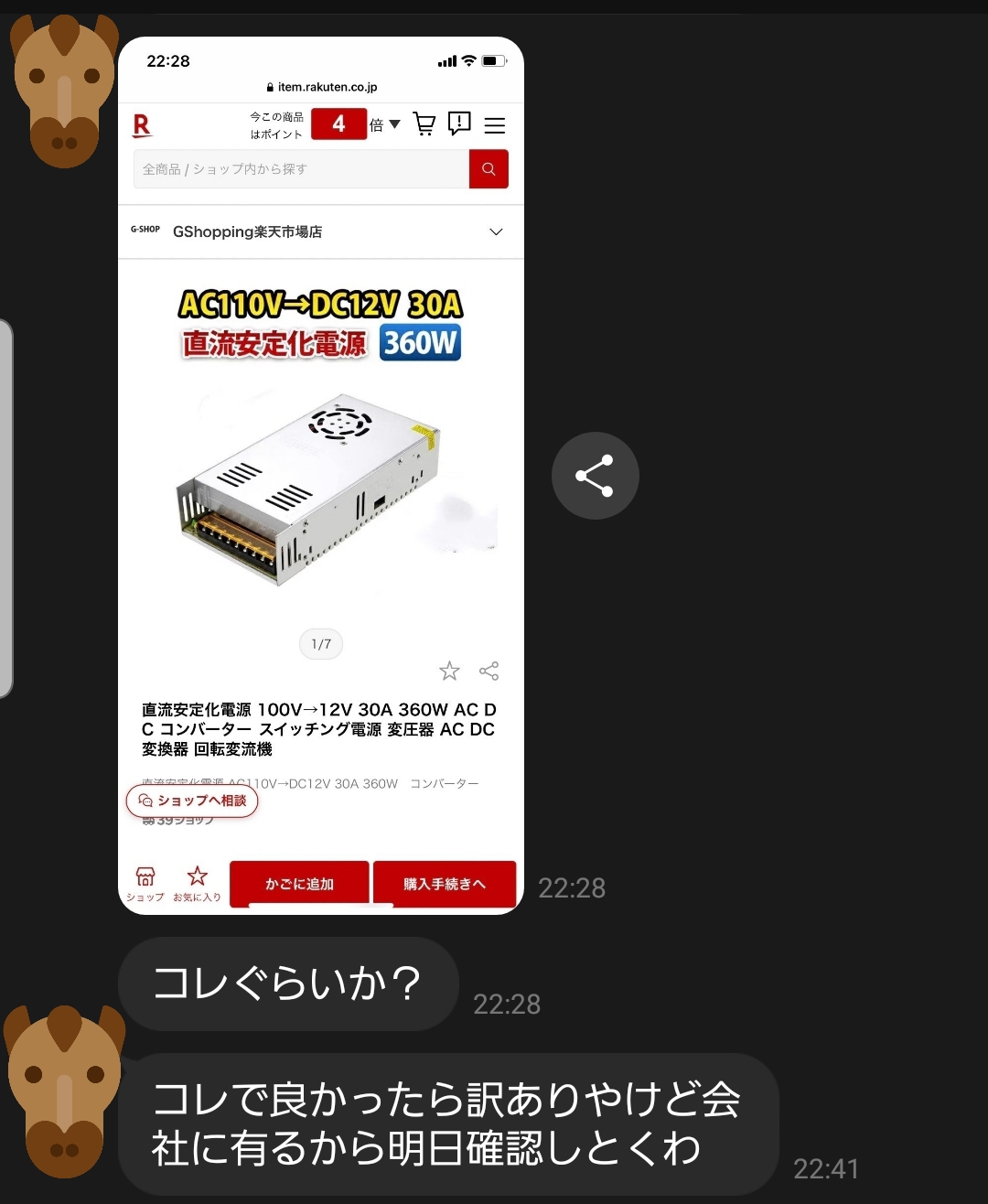

さて、長くなりましたがこのコンバーター、スイッチがありません。

電源をさすとそのままonです

止めたければ「Unplug to reset」コンセントを抜くです

いいですね~この合理性(笑)

電気つきっぱなしは困るのと

どっちにしろタイマーとセンサーが必要と思ってたので購入

デジタルもありましたがシュッと感よりアナログの使いやすさの方が良いので

安いしこちらを選択です

施工状況としては以下です

センサーがちゃんと暗くなったら反応して欲しいので

外向きに設置

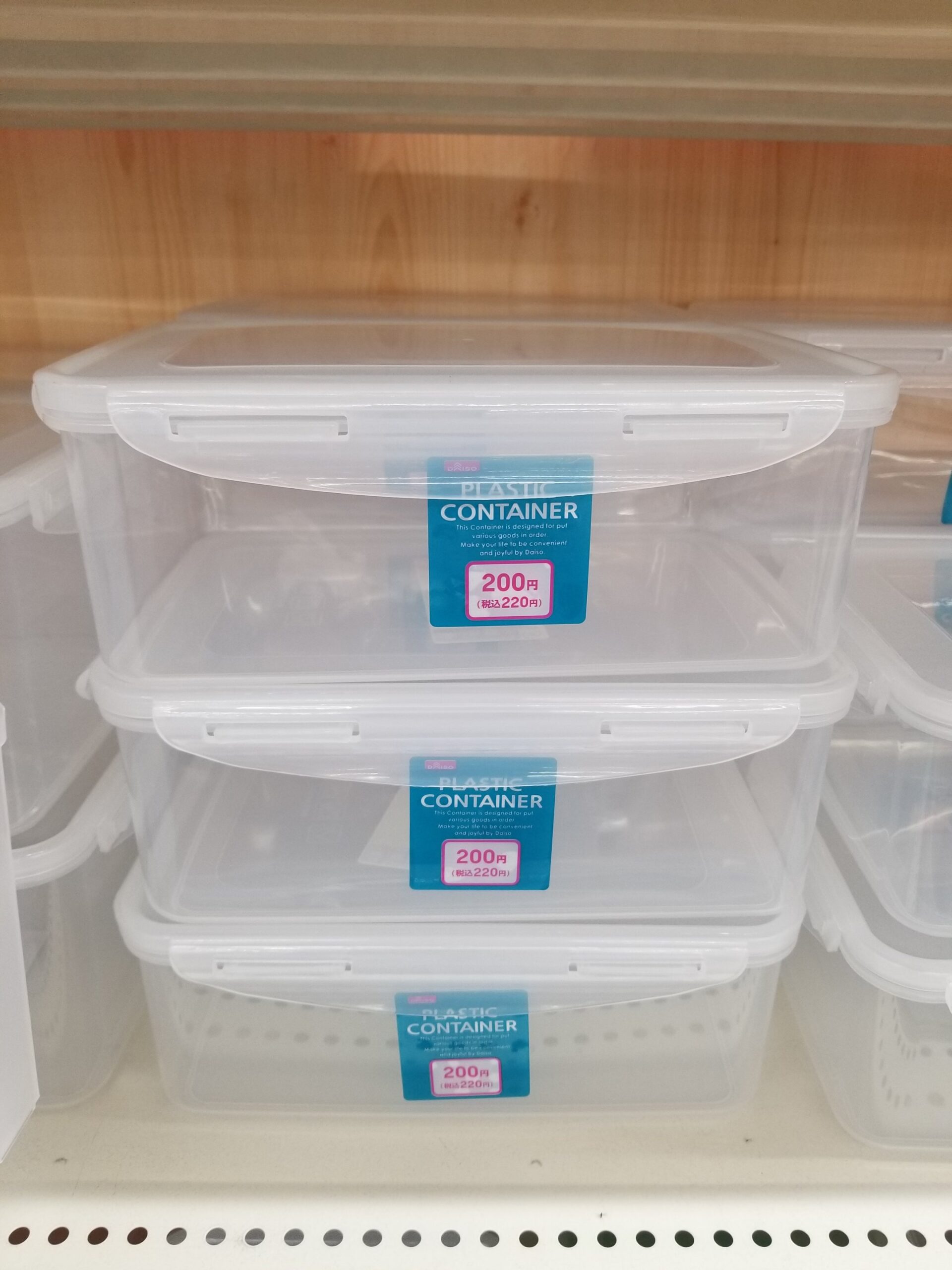

コンバーター事態は非防水なので極力濡れないようにしないといけません

ただ、設置方法も壁に貼り付けようと考えたものの

雨に濡れにくく、かつ熱を帯びるので放熱性も考慮したいと思うと

なかなかこれというのが見つかりませんでした

そんなときの100円均一「ダイソー」さん♪

こんなのや

こんなのがありましたが

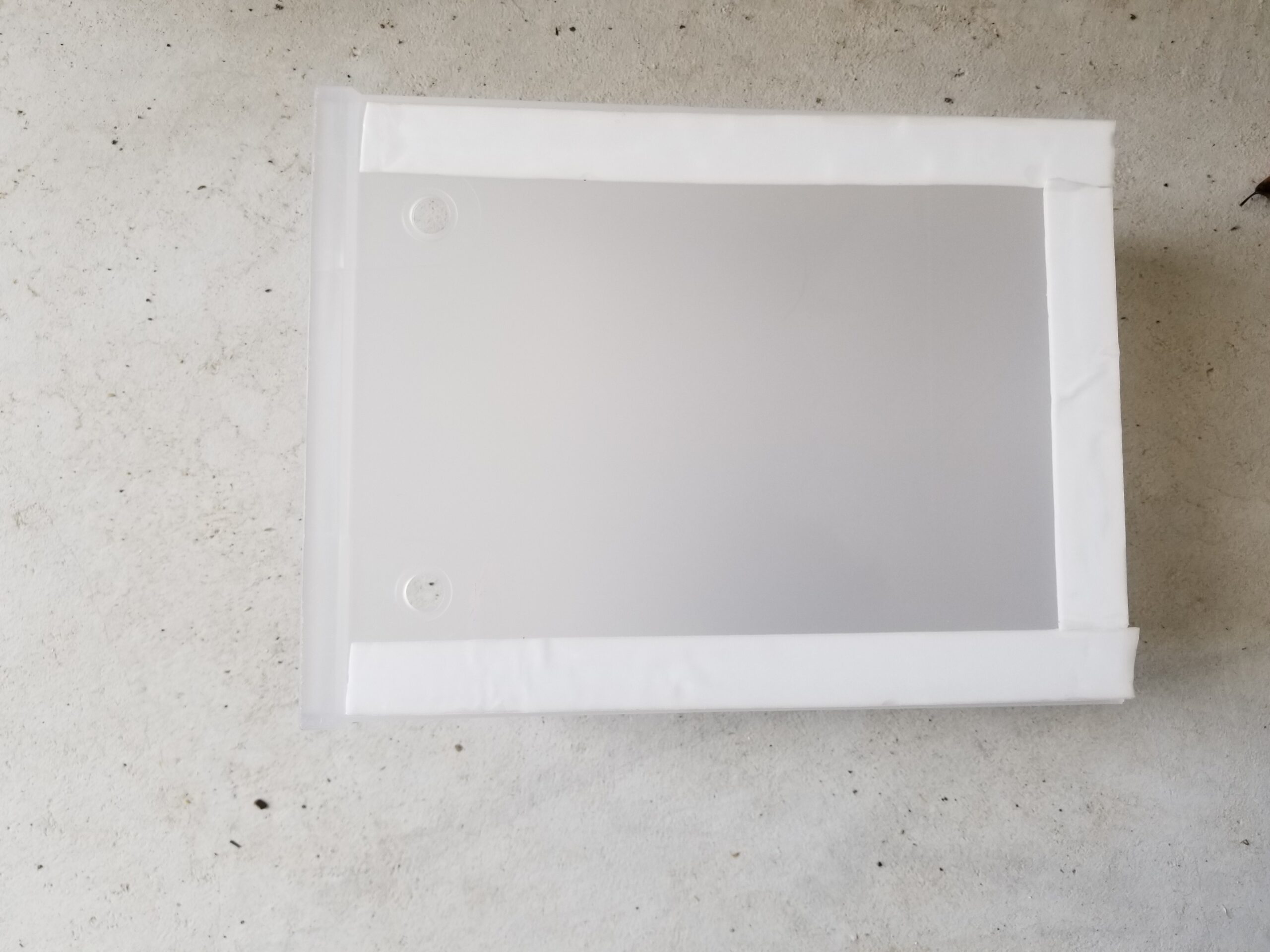

結局半透明のケースにしました

設置位置はなるだけ奥に、かつ開口部を内側に向けてこう

コンクリート用のネジを打ち込もうと買いましたが

今のところ補助的にと思った両面テープが超強力でそのままいけてるので

ネジ打ちも面倒なのでそのままにしてます笑

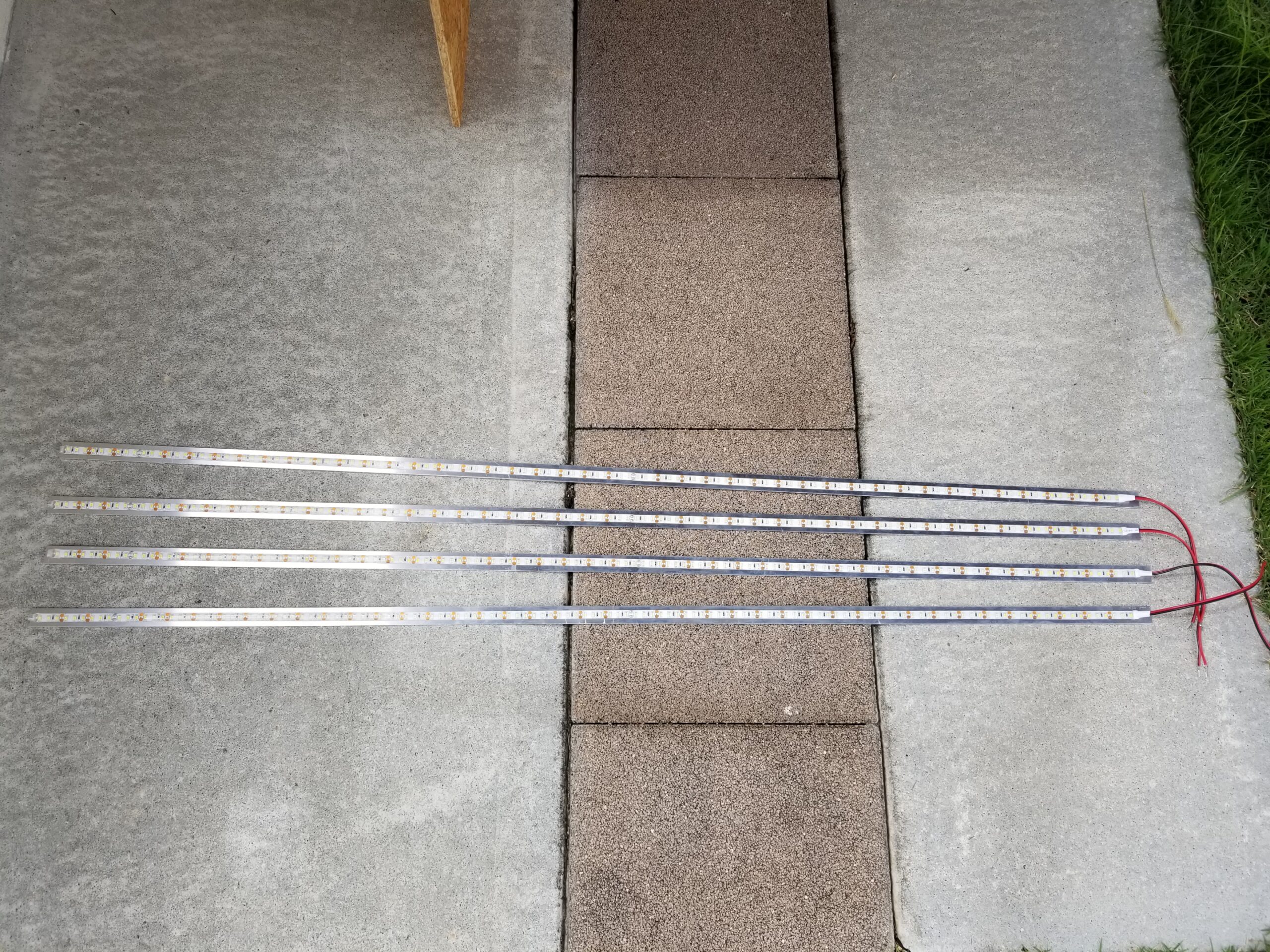

踏面の出っ張りへ貼り付けるアルミ板へ屋外用両面テープの貼付

この照明計画ですが

そもそも踏み面が飛び出ていたお陰でもあります

周辺のお宅を見る限りはこういう

踏み面が出っ張ってないタイル仕上げのシュッとした階段が多いです

下向きに光らすLEDテープライトもあるので

やろうと思えばできますが常時丸見えより

昼間はなるべく目立たない方が良いですかね © いらすとや

© いらすとや

また、この出っ張り部分に直貼りでも良いかと思いましたが

そこそこLEDテープが熱を持つこともあり

熱の放熱性と貼り付け後の安定性を思い

アルミ板に貼り付けて施工することにしました

このアルミ板もLEDテープの専用フレームが

製品として売ってはいますが

ここも父が町工場なのもあり、アルミ板だけをカットしたシンプルなものを

用立ててくれましたのでそちらを利用しました♪

先にLEDテープライトを貼り付けて

この状態からアルミ板側に今度は水濡れも考慮した

3Mの両面テープを使用

今のところ剥がれずに保たれています

結局、建築用の両面テープを購入しました!

結構強力なので安心してます♪

はんだごてにて結線

さぁでは、ここからがお待ちかねのはんだ付けです!

結論、難しい!!

最初こてが新品で馴染んでないのもあると思いますが

はんだを弾いてしまってなかなかこて先が濡れない状態が続きました

はんだごてはHAKKOのFX600-02

某ホームセンターで見ましたが

軽く2,000円くらい安くなるので断然ネット購入がおススメです!

また、はんだそのものはこちら

GAO-ST0.6φ/1m(Sn-Cu-Ni-P-Ge系鉛フリー半田) – 千住金属工業 Web shop Bispa

こちらのはんだもシャイン社員さんの記事にてご紹介ありました

鉛フリーはんだと呼ばれるものらしいです

【レビュー】はんだごてって何を選べばいいの?プロの電気回路エンジニアがおすすめする厳選工具9選!ハードウェアエンジニア|シャイン社員

こちらも某ホームセンターさんでみましたが

送料加味してもビスパさんの方が安いです

ただ、あまり私が詳しいわけではないのでご自身でもお調べください

また、色々私の不手際ありまして2回注文することになり

結果15m分購入しました

私の計画のAライン(LEDテープ3本分の結線作業)だけでしたら

5m分で十分余ります

さて肝心のはんだ付けですが、正しい状態があまりわからず

玉になってしまうはんだを上手く処理できない

→ 端の導伝部にはんだを盛れない

→ 盛れないからこて先を当てすぎてシリコンが溶ける

→ 結果汚くなる

ということですごいやきもきしました

何回かやっていくと「こて先」が酸化して黒くなり

次第にはんだが溶けもしなくなります

クリーニングツールを買っておけばよかったとここで後悔

これについてもシャイン社員さんの記事にちゃんと書いてあったなー…

失敗を感じながら「今」どうにかしたい!

苦肉の策ですが400番の研磨剤でシュッシュッ♪

すると酸化したはんだをキレイにとってくれました!

こて先は見えない傷がついてると思われます…

実施については自己責任でお願いします…

しばらくするとこて先にもはんだが濡れてくるようになりました!

そこからはスルスルスルーっと

今まで何だったんだろう?というくらい

スムーズにはんだ付けできました

はんだって中学か小学校の時に触った気がしますが、当時も別に苦手ではなかったな~

こんな感じだったな~というのがうっすらと甦りました

熱収縮チューブとバスボンドによる防水処理

はい、こちらまぁまぁ楽しいです笑

熱収縮チューブがきゅーっと収縮していく感じが楽しいですね♪

チューブの幅を間違えてしまい

最初幅14mmのものを手配してしまいました

14Φソフト熱収縮チューブ透明 Web shop Bispa

9Φソフト熱収縮チューブ透明 Web shop Bispa

テープライト事態が8mmほどなので9~10mmで十分なのですが

何かをうっかりしていました。。。

結局このことで2回発注することになり送料も勿体ないので

先の鉛フリーはんだを余分目に買うはめに笑

ホームセンターいくつか回り

熱収縮チューブ見つけましたが

やはりはんだと同じでBispaビスパさんの熱収縮チューブが

送料加味しても一番お安かったです

防水処理についてはDIYラボさんの以下記事を何度も見返しながら

LEDテープをカットしたときの防水処理方法|DIYラボ

チャレンジしましたがこの記事がなかなか秀逸で

特に私の作業写真を載せる必要がないくらいわかりやすかったです

記事を参考にAmazonでバスボンドを購入

はんだ付け部分にプチュっとつけてチューブを覆い収縮させる

バーナーが推奨されていることが多いですが

はんだの小手先を上手く当てていけば

十分私でもキレイに仕上げられたと思います

バスボンドがこの防水性の要でもありますので

上手く機能してくれれば良いです

LEDの現場施工→いざ点灯!いきなりトラブル発生!原因は結線の仕方

ここまでの下準備がまー長かった!

ようやく最後の施工設置です

配線の長さが現場収めながらでないとわからなかったので

最後の結線は直接階段のところでやりました

さーではそこまで済んでようやくいざ点灯!

あれー????

端のちょこっとしか点かない

そして2本目3本目は全く点かない…

しかも光ってるところを触れるとむちゃくちゃ熱くなってる!!

これは危ない!

と思って慌てて電源を切りました

んー何が原因かわからぬなー

んーんー

とふと思った疑問…

配線同士の結線ではんだ付けしたけど

バスボンドで防水処理を行った際に

プラスとマイナスが接触して混線してしまってるのでは?

ハンダで配線同士を接続する方法|DIYラボ

慌てて上記の記事を見返してみたところ

んー一本ずつ処理してるよねー

多分これっぽいなーと気付きそこの部分をカットし再結線

そして接触しないようにプラスとマイナスをそれぞれで防水処理をすることに

すると…

点いたーーー!!!!(ガッツポーズ)

調べてないですがこのプラスとマイナスの混線

多分めっちゃ危険だと思います

電流が集中してジュール熱が発生してるため

短時間(1~2分くらい)ならギリですが

5分以上そのまま放置してしまうと最悪発火してしまうでしょう

発火しないまでもテープライトの破損くらいまで

一瞬で到達すると思います

幸いテープライトの破損にまで至らなかったので

今も元気に照らしてくれてます © いらすとや

© いらすとや

私と同じような初心者のあなたは是非気を付けてください(説得力ねーな)

あなたにもできる!LEDテープライトの活用!

さぁー長くなってしまいましたが以上です

未体験のLEDテープライトを使った外構の照明計画

なんとか素人の私も1から構築することができました

宅内であれば防水の必要性も少ない場所が多いので

この事例より比較的easyかと思います

- お部屋なり

- テレビボードなり

- 水槽なり

なんなりチャレンジしてみてはいかがでしょうか

私の場合庭の方も夜になると暗いんですよねー

そっちも似たように処理するか

今回をきっかけにより電気工事士2級への興味が高まりましたので

そっちにチャレンジするか

そんな感じです

ご興味お持ちいたださましたまた覗きに来てやってください

もう1記事、必要物おさらい(実際に購入したもの一覧)だけの記事を書こうと思います

この必要物をまとめるのにものすごく時間かかりました

同じようにチャレンジされる方の参考になればと思います

今日はここまで

それでは!

コメント